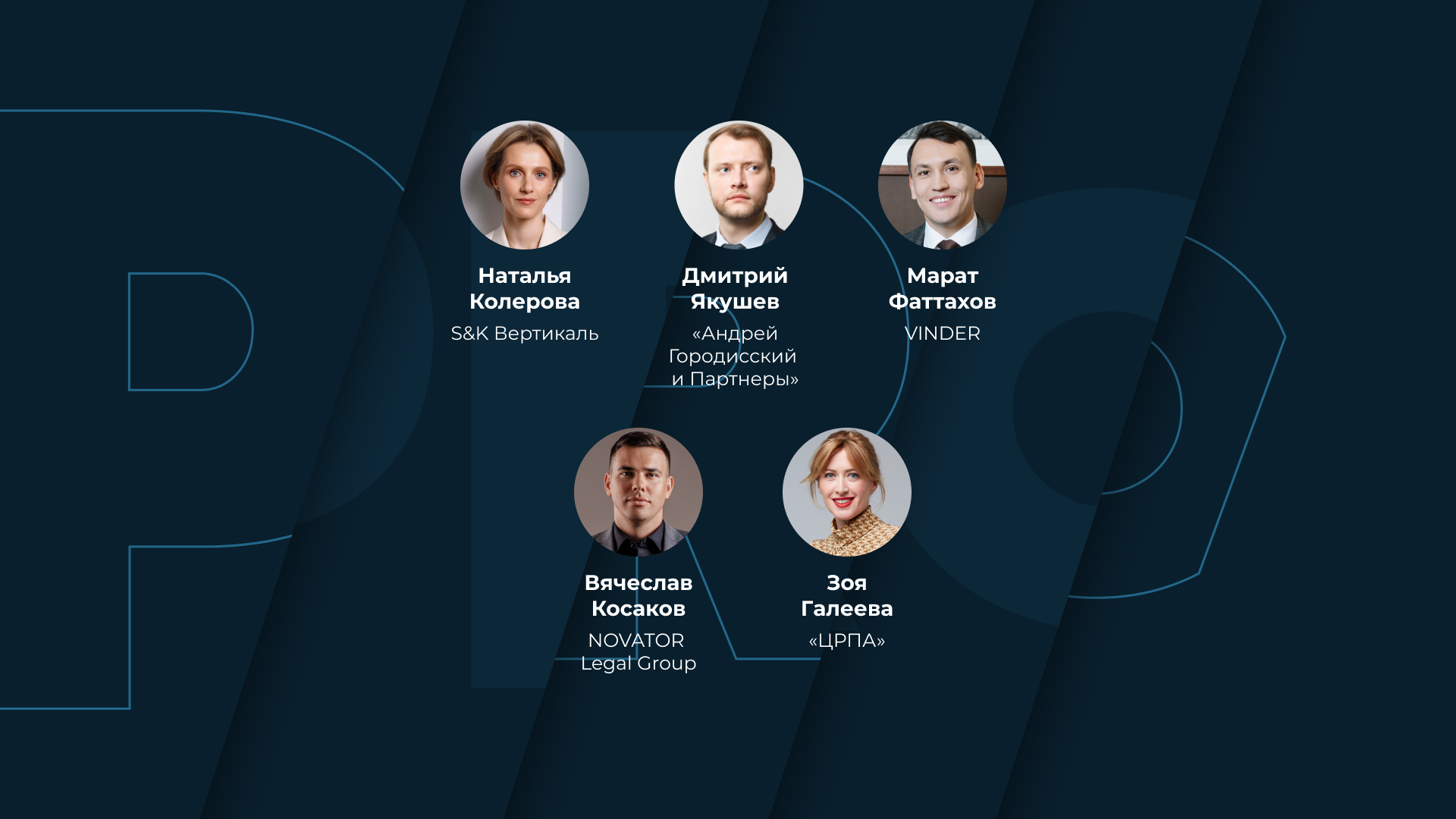

Дмитрий Якушев из Адвокатского бюро «Андрей Городисский и Партнеры» — про спор о субсидиарной ответственности в связи с прекращением деятельности организации

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции» (Фонд) заключило в 2015 г. контракт с ООО «Балтсервис» на реконструкцию детского сада. Работы были выполнены некачественно и с нарушением сроков, в связи с чем Фонд неоднократно судился с подрядчиком и выиграл ряд дел на общую сумму около 3,8 млн рублей. В феврале 2022 г. ООО «Балтсервис» было исключено из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью сведений о нем. Фонд попытался привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ООО бывшего генерального директора Сергея Ястребова и номинального директора Ольгу Новикову. Но суды трех инстанций отказали в иске. В кассационной жалобе в Верховный Суд РФ Фонд указал, что нижестоящие суды неверно распределили бремя доказывания и есть доказательства недобросовестности ответчиков, которые допустили прекращение деятельности ООО с непогашенными долгами. Судья ВС Борисова Е.Е. передала спор в Экономколлегию (дело № А56-114578/2022). Подробнее об этом — на портале.

Ожидаю, что выводы ВС РФ по этому делу закрепят практику отнесения на ответчиков основного бремени доказывания в делах о привлечении к субсидиарной ответственности внебанкротства. Учитывая отсутствие в таких делах фигуры арбитражного управляющего, имеющего возможности по сбору доказательственной базы, у кредитора почти никогда нет на руках исчерпывающих доказательств совершения порочных сделок и иных проявлений недобросовестности контролирующих лиц. В связи с этим тезис, что у ответчиков по таким спорам гораздо больше возможностей опровергнуть наличие признаков недобросовестности в своем поведении, посколькуименно они обладают всей полнотой информации, является логичным и справедливым. На мой взгляд, истец предоставил достаточный объем доказательств, позволяющий усомниться в добросовестности руководителей общества. Возложение на кредитора повышенных требований к доказыванию в ситуации, когда ему затруднительно добыть те или иные доказательства, является излишним. Думаю, что на это обратит внимание ВС РФ в будущем судебном акте.

По словам Дмитрия Якушева, «суды нижестоящих инстанций не только не приняли во внимание бездействие ответчиков в вопросе исключения их организации из ЕГРЮЛ, но и не учли, что ответчики даже не являлись на судебные заседания и не защищали свои интересы. В судебной практике давно существует подход, при котором пассивное участие в деле воспринимается как согласие с доводами иска. В этом конкретном деле нижестоящим судам следовало это учесть».

Зоя Галеева из Юридической компании «Центр по работе с проблемными активами» — про кейс о распределении денежных средств от продажи единственного жилья банкрота

Финансовый управляющий Татьяна Мосолова в рамках дела о банкротстве Ирины Феофановой обратилась в суд с заявлением об установлении процентов по вознаграждению от реализации заложенного имущества должника — квартиры в Санкт-Петербурге за 5 млн рублей. Суд первой инстанции удовлетворил заявление, но апелляция и кассация отменили это решение, посчитав его преждевременным, так как часть средств от продажи квартиры должна быть направлена на приобретение должнику нового жилья взамен проданного. Кроме того, суды отметили, что финансовый управляющий не приложил значительных усилий для пополнения конкурсной массы. Татьяна Мосолова обжаловала эти акты в Верховный Суд, указав, что выводы судов противоречат позициям Конституционного и Верховного судов о порядке распределения средств от продажи единственного заложенного жилья банкрота. Заместитель председателя ВС Юрий Иваненко передал жалобу на рассмотрение Экономколлегии, которая отменила постановления апелляционного и окружного судов, оставив в силе определение суда первой инстанции (дело № А84-664/2022). Подробнее об этом — на портале.

Зоя Галеева отметила, что СКЭС рассмотрен комплексный спор, касающийся пределов исполнительского иммунитета денежных средств, оставшихся после реализации единственного жилья должника (в условиях покупки должнику замещающего жилья), а также вопроса о том, имеет ли АУ право на получение вознаграждения от реализации такого актива при ординарном характере его действий.

В рамках первого аспекта спора ВС РФ опирался на постановление КС РФ от 4 июня 2024 г. № 28-П, где сформулировано правило о том, что исполнительный иммунитет денежных средств не противопоставляется требованию залогового кредитора, а также требованиям по текущим платежам. ВС РФ сделал вывод, что требование о выплате процентного вознаграждения АУ подлежит удовлетворению, поскольку является текущим платежом. Что касается второго аспекта спора, а именно возможности лишения АУ вознаграждения в случае, если он не совершал экстраординарных действий, направленных на пополнение конкурсной массы, то по данному вопросу практика долгое время являлась неединообразной. ВС РФ прислушался к доводам заявителя жалобы и указал, что ординарный характер действий финансового управляющего не является самостоятельной причиной для отказа в удовлетворении его требований о взыскании вознаграждения, а доказательств необходимости снижения вознаграждения лица, участвующие в деле, не представили. Указанная позиция должна положительно сказаться на практике защиты прав АУ на получение процентного вознаграждения.

Вячеслав Косаков из Юридической группы NOVATOR Legal Group — про спор о правомерности взыскания с АСВ неосновательного обогащения

ООО «ИНФП» арендовало нежилые помещения у ТЦ «Сфера». Затем право собственности на помещения перешло к банку «Западный», а впоследствии — к ООО «Амадеус». Арендатор внес арендную плату за март 2023 г. в пользу банка «Западный», но посчитал, что с 22 по 31 марта 2023 г. собственником являлось ООО «Амадеус», и обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения с Агентства по страхованию вкладов (конкурсного управляющего банка «Западный»). Суды трех инстанций взыскали неосновательное обогащение с АСВ, которое подало кассационную жалобу в Верховный Суд, указав, что не является надлежащим ответчиком, так как денежные средства поступили на счет банка и вошли в конкурсную массу. Судья ВС И.В. Разумов передал спор в Экономколлегию (дело № А40-205606/2023). Подробнее об этом — на портале.

В данном случае взыскание денежных средств с Агентства по страхованию вкладов, действующего в качестве конкурсного управляющего банка, абсолютно недопустимо. Вероятно, Верховный Суд предоставит необходимую оценку, отметив, что конкурсный управляющий не несет ответственности за имущество, которое принадлежало банку и составляет конкурсную массу. Взыскание денежных средств должно осуществляться непосредственно с банка, а не с его управляющего. На мой взгляд, этот вопрос вполне понятен и не так сложен для разрешения. Однако нижестоящие инстанции, учитывая небольшую сумму взыскиваемых средств, отнеслись к нему несколько легкомысленно. Полагаю, что Верховный Суд поможет разрешить данную ситуацию, поскольку АСВ внимательно следит за вопросами разделения имущества, управляемого им в качестве конкурсного управляющего, и своих собственных активов, формируемых из других источников.

Марат Фаттахов из Юридической компании VINDER — про кейс об определении действительной стоимости доли при выходе участника из ООО

Елена Данилова, бывший участник ООО «Инструмент холдинг С», в декабре 2022 г. подала заявление о выходе из общества. Общество определило действительную стоимость ее 30% доли в размере 1 млн рублей и выплатило эту сумму. Данилова не согласилась с размером выплаты и обратилась в суд, требуя взыскать с общества еще 21,3 млн рублей. Суды трех инстанций отказали в удовлетворении иска, основываясь на данных бухгалтерского баланса и заключении судебной экспертизы, показавших отрицательную величину чистых активов общества. Данилова подала кассационную жалобу в Верховный Суд, указав на недостоверность бухгалтерской отчетности из-за фиктивной кредиторской задолженности в 305,2 млн рублей перед сомнительным контрагентом, а также на необходимость учета недвижимого имущества, приобретенного обществом в отчетном периоде. Судья ВС Борисова Е.Е. передала спор в Экономколлегию (дело № А40-102166/2023). Подробнее об этом — на портале.

Указанный спор интересен в первую очередь с точки зрения распределения бремени доказывания между сторонами, отметил Марат Фаттахов, младший партнер Юридической компании VINDER.

С одной стороны, продолжил он, Верховный Суд может просто указать на процессуальное нарушение нижестоящих судов. В данном случае доказательственные возможности истца и ответчика были явно не равны: истец, являясь уже бывшим участником ответчика, объективно не мог получить находящиеся в распоряжении ответчика доказательства. Отказ нижестоящих судов устранить такую асимметричность в возможностях доказывания нарушил равенство сторон и привел к неполному установлению значимых по делу обстоятельств.

С другой стороны, по словам Марата Фаттахова, Верховный Суд может принять во внимание, что возражения истца относительно недостоверности бухгалтерской задолженности были основаны на его заявлении о мнимости сделок. В судебной практике сформирована позиция, что доводы о ничтожности сделки должны оцениваться по существу. В качестве частного примера можно привести споры о включении требования кредитора в реестр требований кредиторов должника. В такой ситуации чаще всего доказательственные возможности возражающих лиц, например, иных кредиторов ограничены по сравнению с возможностями заявившегося кредитора. Ввиду этого судебной практикой был сформирован подход, что возражающим лицам достаточно привести косвенные доказательства мнимости сделки, на которой основано требование заявившегося кредитора. После этого бремя опровержения данных возражений переходит на такого кредитора, для чего он должен раскрыть все существенные обстоятельства заключения и исполнения сделки, указал эксперт.

Как видно, возможности доказывания истца по настоящему делу и лиц, возражающих против требования заявившего кредитора, во многом по существу схожи. Поэтому вместо ссылки на процессуальное нарушение настоящих судов Верховный Суд может указать, например, что если бывший участник заявляет о недостоверности бухгалтерской отчетности, на основании которой должна рассчитываться действительная стоимость доли, и приводит косвенные доказательства этого, то уже на общество переходит бремя опровержения таких доводов, которое обязано раскрыть все существенные обстоятельства формирования бухгалтерской отчетности, включая первичные документы, лежащие в ее основе. Непредставление таких документов будет считаться отказом от опровержения доводов бывшего участника. Однако не исключено, что Верховный Суд при рассмотрении дела посчитает такой подход чрезмерно радикальным и откажется его применять.

Наталья Колерова из Адвокатского бюро «S&K Вертикаль» — о замещении банкротства реструктуризацией задолженности в 2024 г. согласно данным ФНС

По итогам 2024 г. в процедурах банкротства было погашено 252,1 млрд рублей, что на 26,5% превышает показатель предыдущего года, сообщила Федеральная налоговая служба. При этом ФНС подчеркнула, что в последние три года прослеживается тенденция замещения банкротства реструктуризацией долга. Количество процедур банкротства снизилось на 25%, в то время как число предприятий, получивших меры поддержки, возросло в 3,7 раз. Межрегиональная инспекция по управлению долгом с 2022 г. реализует проект «Площадка реструктуризации долга», направленный на поддержку налогоплательщиков. За период с 1 апреля 2022 г. по 1 января 2025 г. в рамках проекта было поддержано 8,3 тысячи предприятий, а общий объем предоставленных мер поддержки составил более 1 трлн рублей. Благодаря этим мерам 99,6% компаний удалось избежать банкротства, указали в ФНС. Подробнее об этом — на портале.

По словам Натальи Колеровой, опубликованная ФНС России статистика об увеличении количества успешных реструктуризаций, с одной стороны, не может не радовать с другой — очевидно, что сегмент бизнеса, который прибегает к такому инструменту, — это малый бизнес и лишь некоторые отдельные представители среднего бизнеса. При этом по внутреннему ощущению Натальи Колеровой целью ФНС является именно средний бизнес. Однако достичь того, чтобы он с радостью шел к ФНС (либо к любому сервису, ассоциирующемуся с ФНС) за содействием в реструктуризации, по ее мнению, представляется очень и очень сложным.

В первоочередном порядке такие должники обращаются к банкам, которые их кредитуют либо которые могут предложить какой-то рестракт. Поэтому любые переговоры об урегулировании включают в себя обсуждение некой бизнес-модели, стратегии, плана по выходу из кризисной ситуации. Для того чтобы проверить реалистичность такого плана, должнику необходимо раскрыть ряд важных показателей своей деятельности, отчетности, сделок, платежей, отметила она.

Если урегулирования не случится, то вся эта информация может быть использована в банкротстве против должника. Поэтому мы полагаем, что важным преимуществом включения в коммуникацию ФНС является сохранение конфиденциальности данных об операциях или статусе должника. Проще говоря, ФНС с помощью систем СКУАД проверяет финансовую модель должника и как некий независимый эксперт говорит, жизнеспособна эта модель или нет. И остальные кредиторы, полагаясь на такое заключение, могут принимать решение об урегулировании без риска для раскрытия всей финансовой подноготной должника. Принципиально иного смысла участия ФНС в данном процессе не видится (конечно, мы говорим о ситуациях, когда задолженность сформирована преимущественно не перед бюджетом). Поэтому для того, чтобы распространить практику реструктуризаций посредством сервисных решений ФНС России, на мой взгляд, необходимо формулировать новые смыслы ее участия в этом процессе. При этом по делам, где ФНС является основным или мажоритарным кредитором, цели ведомства понятны — пополнение бюджета наиболее эффективно, т.е. без ликвидационных процедур.