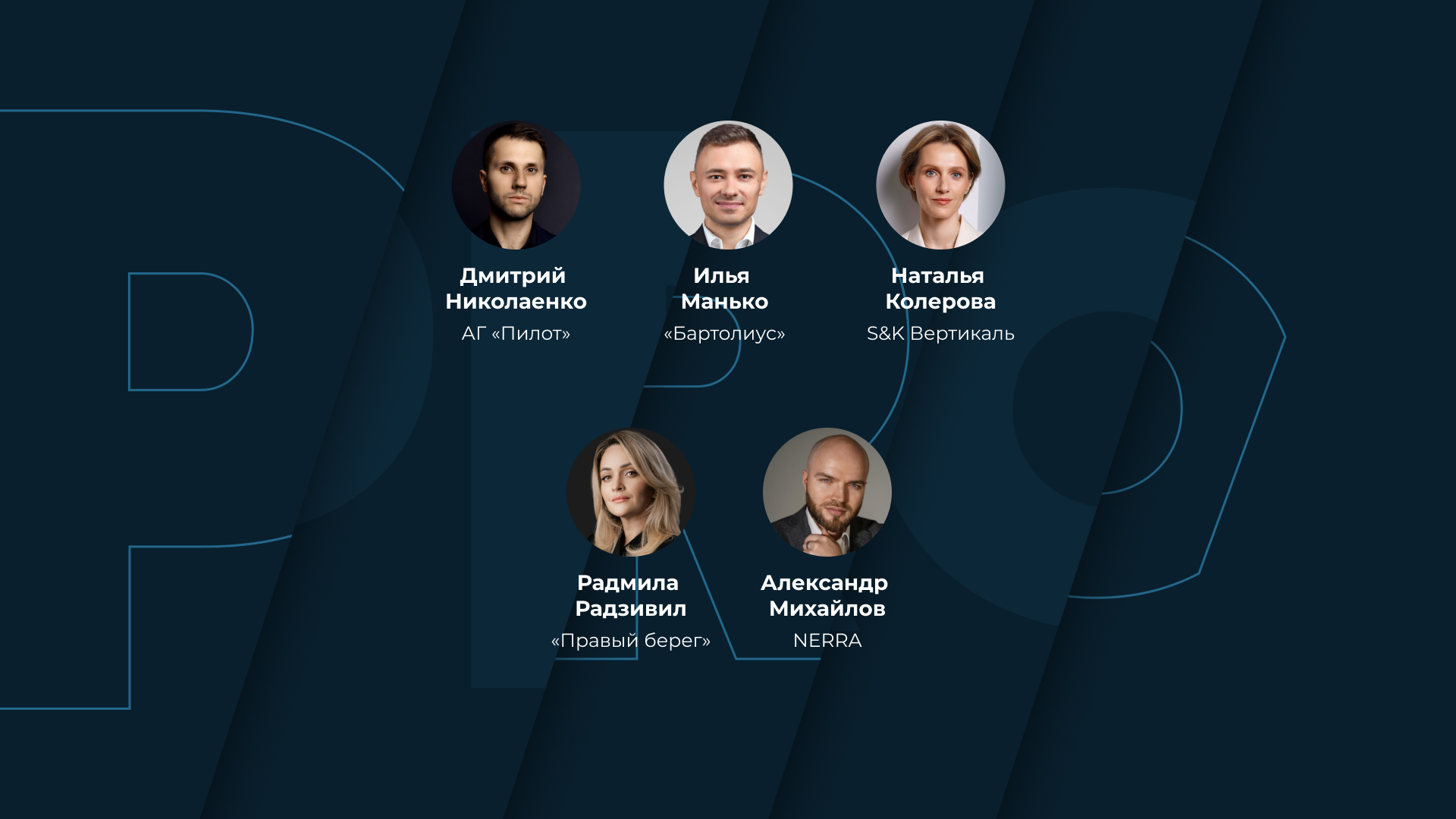

Илья Манько из Адвокатского бюро «Бартолиус» — о кейсе, связанном со взысканием долга иностранной компании с ее российской «сестры».

Верховный Суд РФ опубликовал определение № 305-ЭС24-12635 от 28 января 2025 г. о передаче для рассмотрения СКЭС кассационный жалобы АО КБ «Ситибанк» на судебные акты о взыскании с него в пользу ПАО «Совкомбанк» убытков, якобы причиненных «сестринской» компанией. ПАО «Совкомбанк» заключил с Citibank N.A. (США) cоглашение, в процессе исполнения которого у Citibank N.A. перед «Совкомбанк» образовался долг в размере более 24 млн долларов США. После этого Citibank N.A. отказался от договора. Citibank N.A. подтвердил долг, однако перечислил денежные средства на заблокированный в связи с санкциями США счет «Совкомбанк». В связи с этим «Совкомбанк» обратился к Citibank N.A. и входящему с ним в одну группу АО КБ «Ситибанк» (Россия) с требованием о солидарном взыскании убытков в размере договорного долга. Истец заявил, что удержание его денежных средств приносит выгоду не только американскому Citibank N.A., но и всей группе лиц, в которую он входит (Citigroup Inc.), в том числе АО КБ «Ситибанк». Нижестоящие суды поддержали доводы истца и в полном объеме взыскали убытки с солидарных ответчиков, указав на их недобросовестность и непринятие достаточных мер по погашению долга. Подробнее об этом — на портале.

По всей видимости, Верховный Суд РФ придерживается иного подхода. Основанием для передачи жалобы послужили (1) ст. 56 ГК РФ и ФЗ «Об акционерных обществах», которые исключают возможность привлечения одного лица к ответственности по обязательствам другого, а также (2) отсутствие такой возможности в российском контрсанкционном регулировании.

По словам Ильи Манько, «санкционные ограничения со стороны США, ЕС и других «недружественных» государств привели к тому, что ряд иностранных компаний фактически отказались от исполнения обязательств перед российскими контрагентами в связи с риском привлечения к ответственности за нарушение санкций. Денежные средства часто зачисляют на заблокированные счета российских компаний.

С целью защиты интересов российских лиц на уровне судебной практики выработан механизм, в соответствии с которым вместо взыскания договорного долга с иностранного контрагента и его аффилированных лиц взыскиваются убытки. При этом убытки взыскиваются не только с дочерних компаний по обязательствам материнских, но и с компаний, которые просто имеют связь с иностранным контрагентом.

Используемый механизм безусловно является эффективным с точки зрения защиты российских участников рынка, однако он действительно противоречит п. 2 ст. 56 ГК РФ и идее обособленности имущественной массы различных лиц. Еще одним его недостатком является то, что аффилированные лица могут иметь различный состав акционеров и кредиторов. Следовательно, такое взыскание убытков нарушает интересы бенефициаров, которые не принимали решение о вступлении в отношения с российскими лицами, и, что более важно, интересы других кредиторов российских лиц».

Угадать итоговую позицию СКЭС достаточно сложно. Полагаем, что Верховный Суд РФ не исключит подобный механизм полностью, однако предложит некоторые критерии, допускающие его применение в зависимости от того, контролирует ли иностранная компания российскую, какова степень такого контроля, имеются ли у иностранного контрагента активы на территории России, допустимо ли удовлетворение подобных исков в отсутствие санкций, допустимо ли в принципе взыскивать таким образом договорный долг и т.д. Однако уже сейчас понятно, что итоговое определение Верховного Суда РФ окажет значительное влияние на результаты рассмотрения аналогичных споров. Более того, многие судьи уже откладывали рассмотрение подобных требований, ожидая результатов рассмотрения жалобы АО КБ «Ситибанк». Подождем и мы.

Александр Михайлов из Юридической компании NERRA — о кейсе, связанном с взысканием убытков с арбитражного управляющего за невзыскание дебиторской задолженности банкрота.

ООО «Мип-Строй № 1», являясь кредитором ООО «Альянс Энерго-Строй», обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о взыскании с конкурсного управляющего Романа Бедака 96,9 млн рублей в возмещение убытков. Суд первой инстанции удовлетворил заявление частично, взыскав 75,9 млн рублей. Апелляционный суд отменил это определение и отказал в удовлетворении заявления. Суд округа отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе определение первой инстанции. В кассационной жалобе в Верховный Суд конкурсный управляющий Роман Бедак попросил отменить судебные акты первой инстанции и округа, оставив в силе постановление апелляционного суда. Он указал на недоказанность условий для взыскания убытков и наличие доказательств, опровергающих возможность взыскания дебиторской задолженности. ВС отменил акты судов первой и кассационной инстанций и оставил в силе постановление суда апелляционной инстанции (дело № А41-82674/2018). Подробнее об этом — на портале.

По словам Александра Михайлова, позиция Верховного Суда РФ продолжает тенденцию отхода от формального взгляда на деятельность и управленческие решения арбитражного управляющего как руководителя юридического лица – должника.

Несмотря на то что радикальных нововведений Верховным Судом не предложено, в условиях увеличения размера судебных расходов, вызванных в том числе прошлогодними изменениями налогового законодательства, данная позиция может привести к более ответственному поведению конкурсных кредиторов по анализу тех или иных действий арбитражного управляющего перед подачей жалоб или заявлений о взыскании убытков. Отчасти разочаровывающим представляется то, что частично выводы были сделаны на основании фактов, которые на момент принятия управленческого решения не могли быть достоверно известны арбитражному управляющему, как то, что по итогам процедур банкротства дебиторов отсутствовало какое-либо погашение требований.

«И, тем не менее, указание Верховного Суда на то, что деятельность арбитражного управляющего должна носить разумный и рациональный характер, не допускающий бессмысленных формальных действий, должно стать сигналом для нижестоящих судов о необходимости разобраться в причинах тех или иных решений арбитражного управляющего. Особенно, когда речь идет о многомиллионных убытках», – заключил он.

Радмила Радзивил из юридической компании «Правый берег» — о кейсе, связанном с правилами продажи общего имущества супругов при банкротстве.

В рамках дела о банкротстве Левана Турманидзе финансовый управляющий Евгений Борисов обратился в суд с заявлением об утверждении Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника. Он предложил реализовать на торгах целиком жилой дом, который принадлежит должнику и его бывшей супруге в равных долях по решению суда. Суды трех инстанций указали, что должна быть реализована только доля Левана Турманидзе в этом доме с предоставлением Людмиле Турманидзе преимущественного права покупки. Банк «Траст» обжаловал эти акты, указав, что на торгах надо продавать весь дом целиком, а не долю, чтобы не снижать привлекательность актива. Заместитель председателя Верховного Суда РФ Ю.Г. Иваненко отменил определение судьи ВС РФ об отказе в передаче кассационной жалобы банка «Траст» для рассмотрения в судебном заседании. Экономколлегия ВС отменила акты нижестоящих судов и направила спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции (дело № А46-16345/2016). Подробнее об этом — на портале.

Продажа общего имущества супругов в процедурах банкротства физических лиц – конфликтный вопрос, стоящий на стыке гражданского, семейного, жилищного и банкротного законодательства, противопоставленный интересам должника, его семьи, кредиторов и управляющего, которому нужно что-то делать с этим активом, поэтому принятое ВС РФ определение от 31 января 2025 г. по делу Л.Н. Турманидзе имеет важное значение для практики, считает Радмила Радзивил.

На мой взгляд, оно содержит телеологическое толкование п. 7 ст. 213.26 Закона о банкротстве, обобщает правовые подходы, высказанные высшими судами в 2018, 2020 и 2023 г. (п. 7 постановления Пленума № 48, п. 18 обзора ВС РФ № 3 от 2020 г., постановление КС РФ № 16-П), разъясняет судьбу непосильно нажитого для должников и, ключевое, дает управляющим четкий алгоритм действий, соблюдение которого защитит от претензий со стороны участников дела о банкротстве.

По словам Радмилы Радзивил, если доли супругов не выделены в натуре и нет иных сособственников, то финансовый управляющий обязан оценить и выставить на торги весь актив по рыночной цене, после чего обязан направить супруге оферту о приобретении 1/2 доли должника-супруга.

Здесь я обращаю внимание управляющих на необходимость надлежащего направления супруге такой оферты – желательно под личную подпись – или получения заверенного нотариусом отказа от приобретения доли. При возникновении споров это будет важным доказательством соблюдения вами требований закона. Если предложение проигнорировано либо получен отказ, управляющий вправе выставлять имущество на торги. Если имущество будет реализовано, супруга получает свою законную долю из выручки от продажи актива. Важно отметить указание ВС РФ на то, что супруга без проблем может выкупить 1/2 доли до торгов в порядке реализации преимущественного права или выкупить имущество в период их проведения, уплатив 50% от цены объекта на соответствующем этапе. Таким образом, я полагаю, права и законные интересы супруги в данном случае максимально защищены. Порядок применения закона также отвечает интересам семьи должника, поскольку не допускает произвольного отчуждения доли постороннему лицу.

«Приведенный алгоритм отвечает и интересам кредиторов, которые рассчитывают на получение максимальной выручки, пресекает злоупотребления сторон, когда 1/2 доли в праве оценивают и выкупают за символическую стоимость. Конкретно в данном деле должник и его бывшая супруга разделили доли в праве собственности до банкротства и во всех инстанциях настаивали на реализации на торгах не жилого дома полностью, а 1/2 доли должника в праве собственности на него. Возможно, ВС РФ усмотрел в этом определенную недобросовестность.

Следует обратить внимание также и на то, что ВС РФ в комментируемом определении отдельно отмечает ситуации, когда долги супругов являются общими и подлежат погашению из выручки от продажи обеих «долей», а также когда доли могут быть неравными – например, когда в суде общей юрисдикции супруги доказали соответствующие правовые основания отступления от принципа равенства долей», –отметила Радмила Радзивил.

Наталья Колерова из Адвокатского бюро S&K Вертикаль — о законопроекте, ужесточающем правила рекламы услуг по банкротству граждан.

Государственная Дума ФС РФ приняла в первом чтении законопроект, направленный на ограничение рекламы услуг по банкротству граждан. Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, предполагает внесение поправок в Закон «О рекламе» и введение новой статьи, регламентирующей рекламу в сфере банкротства физических лиц. Согласно новым правилам, реклама услуг по банкротству граждан не сможет содержать гарантии полного освобождения от долгов, призывы не платить по обязательствам, а также упоминания о создании государственной системы для списания задолженности. Кроме того, в рекламе должна присутствовать информация о возможных негативных последствиях и ограничениях прав в результате процедуры банкротства. Подробнее об этом — на портале.

Принятие законопроекта, ограничивающего рекламу услуг по банкротству граждан, – это важный шаг в борьбе с целой индустрией, сектором недобросовестного освобождения граждан от долгов, с так называемыми раздолжнителями. Ущерб, который наносится данными услугами экономике, исчисляется более чем в 50 млрд. рублей. Средний чек на такую услугу для граждан составляет от 150 до 250 тысяч рублей. И нередко эта стоимость превышает собственно размер долга. Однако и этих денег у граждан может не быть, и тогда лица, оказывающие услуги по сопровождению банкротства, предлагают им услуги микрофинансовых организаций. Таким образом, ситуация лишь ухудшается.

Несмотря на то что принятие поправок в Закон «О рекламе» – это важная, хотя еще недостаточная мера, необходимо как можно активнее распространять информацию о возможном урегулировании задолженности, перекредитовании в банках, считает она.

Многие банки открыто призывают в случае просрочки по кредитам пытаться урегулировать долг с ними напрямую. Поскольку «раздолжнители» используют не единственную схему так называемого списания долгов, как собственно банкротство, они могут сами выкупать долги граждан, предлагать инвестировать деньги, чтобы на полученный доход погасить долги пред банками, ведут переговоры по урегулированию задолженности вместо должников, которые не приводят ни к какому результату. В ситуации закредитованности населения и падения реального уровня дохода «раздолжнители» будут только активизироваться. Поэтому меры по противодействию им особенно важны.

Дмитрий Николаенко из Антикризисной группы «Пилот» — о кейсе, связанном с критериями оценки реалистичности условий мирового соглашения в банкротстве.

В рамках дела о банкротстве АО «НПК "Эском"» был одобрен план мирового соглашения, против которого возражал «Промсвязьбанк», являющийся крупнейшим кредитором компании через ООО «ЭСТМедикал». Суд первой инстанции отказал в утверждении мирового соглашения, посчитав его условия неисполнимыми и ухудшающими положение залогового кредитора. Апелляционный и окружной суды отменили это решение и утвердили мировое соглашение. «Промсвязьбанк», КБ «Развитие» и конкурсный управляющий «НПК "Эском"» обжаловали эти акты в Верховный Суд, указывая на нарушение прав залогового кредитора, экономическую необоснованность условий соглашения и фактическую невозможность восстановления платежеспособности должника. Судья Верховного Суда И.В. Разумов счел доводы жалобы заслуживающими внимания и передал спор в Экономколлегию, которая оставила постановления апелляции и кассации в силе (дело № А63-6153/2019). Подробнее об этом — на портале.

Верховный Суд РФ в очередной раз затронул вопрос стандартов доказывания в банкротных спорах: на этот раз речь идет о ситуации, когда возражающие против утверждения в деле о банкротстве мирового соглашения лица ставят под сомнение его исполнимость и экономическую обоснованность, отметил Дмитрий Николаенко.

Верховный Суд РФ подчеркнул, что в подобных случаях применение максимально высокого стандарта доказывания «вне разумных сомнений», который обычно используется в уголовных делах, является чрезмерным. Утверждение мирового соглашения следует считать обоснованным, если его успешная реализация, скорее, будет иметь место, чем нет, т.е. при субъективной уверенности судьи на уровне 50% и более. В связи с вынесением рассматриваемого определения вероятность восстановления платежеспособности отдельных предприятий, оказавшихся в кризисной ситуации, но имеющих конкретный план по выходу из нее и соответствующую материальную базу, возрастает.

«Однако едва ли есть основания ожидать существенного увеличения количества случаев возврата несостоятельных должников к нормальной хозяйственной деятельности», – полагает он.